重要回顾!上海九十年代外烟:潮流兴起与市场变迁的背后故事

在上海九十年代的城市背景下,外烟市场经历了巨大的变动,成为了社会文化和经济生活中的重要组成部分。当时,随着改革开放的深入,国外品牌的香烟逐渐涌入这个东方明珠,引起了广泛关注和讨论。

外烟潮流的兴起

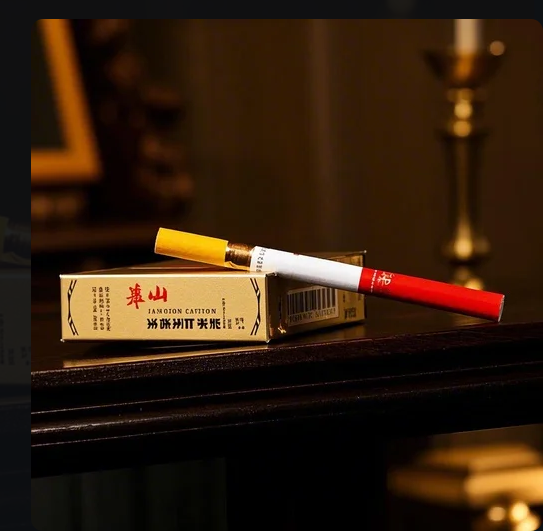

九十年代初,上海的街头巷尾充斥着来自世界各地的外烟品牌。这一时期,外烟不仅是一种消费品,更是身份和品位的象征。许多年轻人尤其喜欢选择国际一线品牌,如万宝路、健牌、黑猫等,其价格虽相对较高,但依然吸引了不少追求时尚和个性的消费者。在这样的背景下,上海九十年代外烟的市场逐渐形成,并快速扩张。

根据市场调查显示,外烟的销量在整个香烟市场中占据了相当大的份额。以下是九十年代初上海市外烟销量的一些具体数据:

- 1992年:外烟市场份额约为20%

- 1995年:外烟市场份额提升至30%

- 1998年:外烟市场份额接近40%

这些增长趋势不仅推动了香烟品牌的丰富,也使得上海的酒吧、咖啡馆等休闲场所成为了外烟的重灾区,许多社交场合中,人们习惯性地以外烟作为交流的媒介。

社会文化的变迁

随之而来的,是外烟在社会文化中的深刻影响。外烟所代表的“时尚”和“洋气”随之渗透进了上海年轻人的生活,成为了他们文化认同的一部分。那时候,香烟的品类也开始多样化,口味和包装设计也更加精致,令消费者在选择时感受到一种身份的区隔。这种现象反映了经济全球化带来的文化交流与碰撞。

在这个时期,许多民众对外烟产生了强烈的向往,认为其香味、质感和包装设计体现了生活的品质与追求。外烟不仅是消遣的工具,更是生活情感和个性的表达。在一些社交场合,外烟更是连接彼此的重要媒介,打破了各种年龄和背景的界限,人们在呼吸间也拉近了彼此的距离。

政策与市场的双重影响

尽管外烟在市场上取得了一定的成功,但政府对外烟的监管也逐步加强。随着对吸烟危害认识的加深,政府陆续出台了一系列政策,以规范烟草市场。例如,增加外烟的税收,限制在公共场所的吸烟。这些政策在一定程度上影响了外烟的市场表现,但是尚未能阻止外烟消费文化的蔓延。

在上海九十年代的诸多文化现象中,外烟的存在无疑是对那个时代的深刻写照。它不仅反映了一个开放的经济时代,也暗示了消费者对生活品质和个性表达的追求。在这种背景下,外烟成为了许多年轻人心目中的“时尚配件”,承载了他们对未来的希望与梦想。

综上所述,上海九十年代外烟的风潮,既是经济改革开放的产物,也是社会文化变迁的见证。随着时代的发展,尽管外烟的市场情况发生了多次变化,人们对其的情感依然深厚。在未来,我们期待看到外烟在不同的社会环境中如何继续发展与演变,从而为新的消费文化带来新的启示。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。